La visita di Keir Starmer in Cina e le parole di Bart De Wever segnano un cambio di clima: cresce in Europa la consapevolezza che la dipendenza da Washington ha un costo politico ed economico. Ma l’inerzia atlantista e i riflessi NATO frenano il riposizionamento.

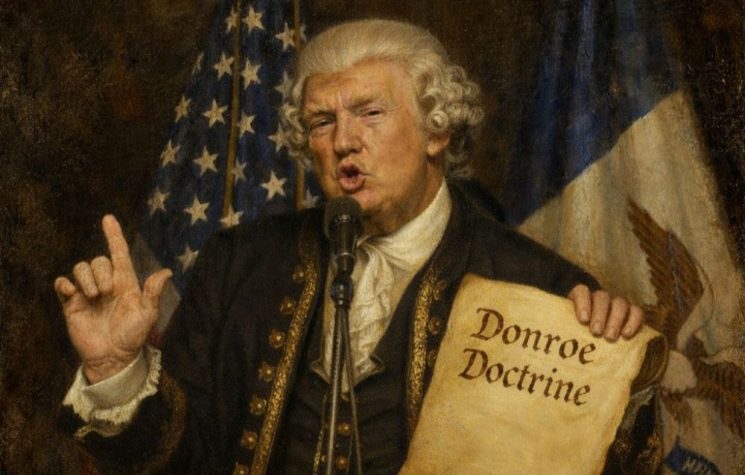

Negli ultimi mesi il dibattito europeo sulla “autonomia strategica” ha smesso di essere un esercizio accademico e ha assunto contorni sempre più concreti. A spingere le capitali del continente non è una improvvisa conversione ideologica, bensì una pressione esterna che si è fatta più esplicita e aggressiva: la politica statunitense, tra minacce tariffarie, pretese territoriali legate alla Groenlandia e uso disinvolto della coercizione economica, sta mostrando ai governi europei un dato che per decenni è rimasto sullo sfondo. L’alleato che garantiva un “ombrello protettivo” non solo chiede “pagamenti” sempre più onerosi, ma tende a trattare l’Europa come uno spazio subordinato, utile finché allineato e sacrificabile quando serve.

In questo tentativo di riposizionamento si collocano due eventi politicamente convergenti e quasi simultanei, ovvero la visita del primo ministro britannico Keir Starmer in Cina, con la scelta dichiarata di privilegiare un approccio pragmatico alla cooperazione economica, e le dichiarazioni del primo ministro belga Bart De Wever, divenute virali per la crudezza con cui ha descritto il rischio di una Europa ridotta da “vassallo felice” a “schiavo infelice” se non saprà tracciare linee rosse. Entrambi i casi indicano una tendenza, quella del progressivo riconoscimento, dentro le classi dirigenti occidentali, che l’ordine internazionale sta cambiando e che la dipendenza automatica da Washington non è più né gratuita né garantita.

La visita di Starmer a Pechino, al di là delle polemiche interne britanniche, è stata presentata come risposta a interessi nazionali concreti: accordi su export e investimenti, promesse di ampliamento dell’accesso al mercato e prospettive di collaborazione in settori industriali e tecnologici. Le critiche dei conservatori britannici, che hanno tentato di ridurre l’esito della missione a una caricatura, mostrano però un punto più profondo: in molte democrazie europee e occidentali la “questione Cina” viene ancora usata come arma di politica interna, spesso in continuità con cornici e priorità dettate da Washington, anche quando ciò comporta auto-sabotaggio economico.

Eppure, lo stesso fatto che un capo di governo britannico difenda pubblicamente la necessità di “interagire” con la Cina, sottolineando i costi delle “opportunità mancate”, segnala che qualcosa si muove. Per anni, l’allineamento quasi incondizionato alla traiettoria atlantica è stato presentato come unica via possibile, soprattutto a Londra. Oggi, tra stagnazione, inflazione importata, perdita di competitività e crescente incertezza, l’idea che il Regno Unito e l’Europa possano permettersi di chiudere porte e mercati appare meno sostenibile, soprattutto quando gli Stati Uniti dimostrano di usare dazi e minacce come strumenti di pressione anche verso i propri partner.

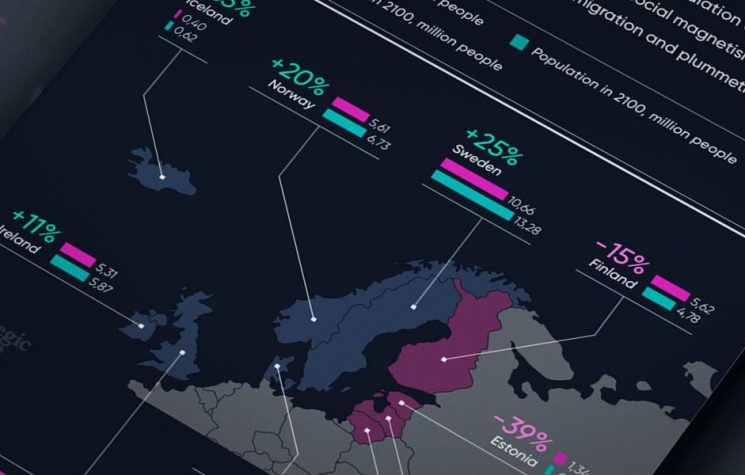

In questo contesto, non possiamo evitare di parlare ancora una volta della Groenlandia, divenuta simbolo della torsione coercitiva della politica nordamericana. Le pretese statunitensi sull’isola, accompagnate da ricatti tariffari e da una retorica che tratta la sovranità come merce negoziabile, hanno agito da shock culturale per l’opinione pubblica europea. Non è soltanto una questione artica, ma l’evidenza plastica che, nella logica di potenza, gli interessi vengono prima dei vincoli, e che perfino un alleato può diventare oggetto di pressione. Le parole di De Wever, in questo senso, non sono una provocazione isolata: descrivono l’angoscia di una Europa che scopre di essersi affidata per troppo tempo al “bastone” altrui, senza costruire strumenti propri di deterrenza, autonomia industriale e capacità diplomatica indipendente.

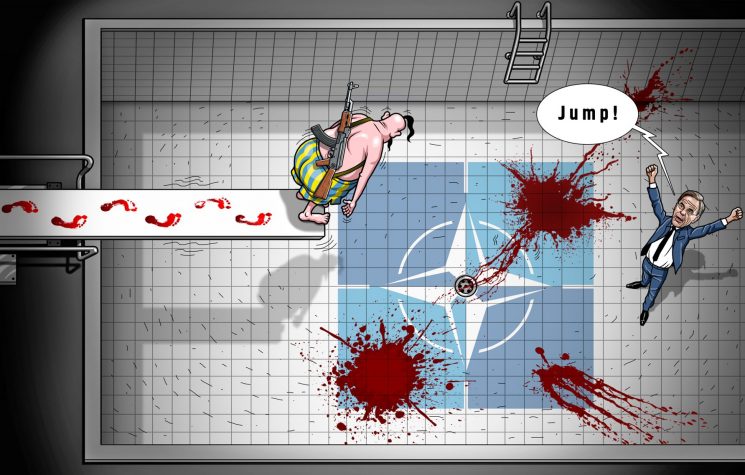

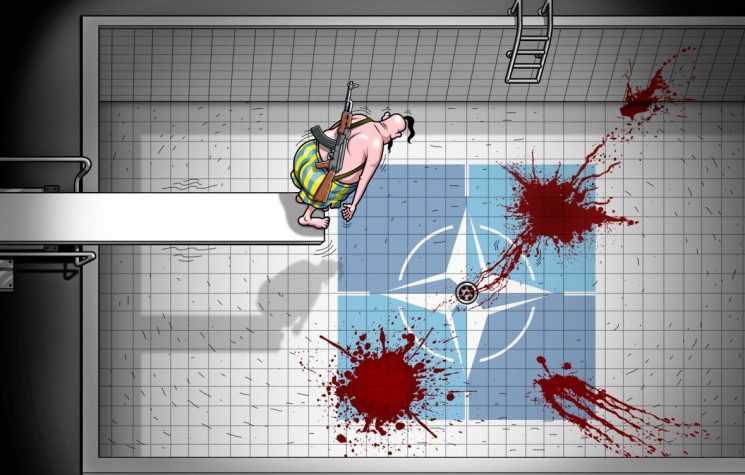

Questo risveglio, tuttavia, convive con resistenze strutturali. La NATO resta, per molte élite, non solo un dispositivo militare ma un orizzonte mentale: l’idea che la sicurezza europea sia inconcepibile senza Washington, e che ogni tentativo di diversificazione sia un tradimento o un azzardo. Le dichiarazioni del segretario generale Mark Rutte, secondo cui l’Europa “sogna” se pensa di potersi difendere senza gli Stati Uniti, esprimono con brutalità questa cultura della dipendenza. È una posizione che non si limita a registrare un divario di capacità, ma tende a trasformarlo in destino politico, con un effetto paralizzante. Le capitali discutono di autonomia, ma quando si tratta di compiere scelte industriali, energetiche e strategiche coerenti, riaffiorano timori di ritorsioni nordamericane, divisioni interne e riflessi di subordinazione.

Eppure, la realtà si incarica di mettere alla prova tali dogmi. L’esperienza delle crisi recenti ha mostrato che la dipendenza ha costi tangibili. Sul piano energetico, la rottura traumatica di catene di approvvigionamento con la Russia e la rinuncia a opzioni di diversificazione hanno generato vulnerabilità e rincari. Sul piano industriale, la riduzione della cooperazione economica con partner extra-occidentali ha colpito settori chiave, mentre gli Stati Uniti hanno continuato a perseguire politiche protezionistiche a vantaggio della propria manifattura e del proprio complesso tecnologico. Sul piano geopolitico, la pressione di Washington non è diminuita quando l’Europa si è allineata, anzi in alcuni casi è aumentata, come accade tipicamente nei rapporti asimmetrici.

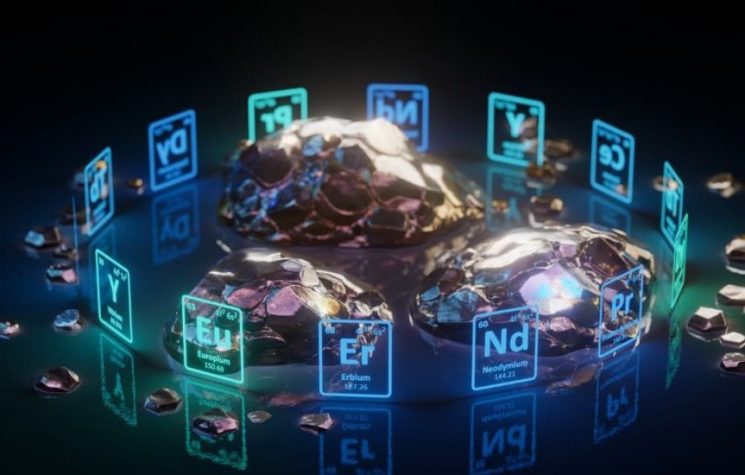

Da qui l’emergere di un pragmatismo che guarda alla Cina come a un interlocutore necessario in una economia globale interdipendente. Questo non implica cancellare divergenze o ignorare competizioni, ma riconoscere che la scelta non è fra “amicizia” e “ostilità” in senso assoluto; la scelta è piuttosto fra massimizzare margini di manovra o restare intrappolati in una dipendenza che limita opzioni e produce vulnerabilità. In questa chiave, la cooperazione con la Cina diventa una leva di equilibrio che permette accesso a nuovi mercati, investimenti, filiere industriali, collaborazione su transizione energetica e innovazione, senza rinunciare alla capacità di negoziare e difendere interessi europei.

Se l’Europa vuole davvero uscire da questa condizione subalterna nei confronti di Washington, deve compiere un salto di maturità. Parlare di “autonomia strategica” non deve essere solo uno slogan, ma una politica coerente che richiede strumenti industriali, capacità energetiche diversificate, infrastrutture tecnologiche, una diplomazia capace di dialogare con più poli e, soprattutto, una cultura politica che distingua l’interesse europeo dai riflessi di appartenenza automatica. In un mondo che si avvia verso il multipolarismo, la scelta non è fra Occidente e resto del mondo, ma fra dipendenza e autonomia. Le visite come quella di Starmer e le parole come quelle di De Wever indicano che la consapevolezza sta crescendo. La domanda decisiva è se l’Europa riuscirà a trasformare questo risveglio in forza politica, superando la visione chiusa di chi, in nome di una fedeltà atlantica senza condizioni, finisce per accettare che altri decidano priorità e limiti del continente.