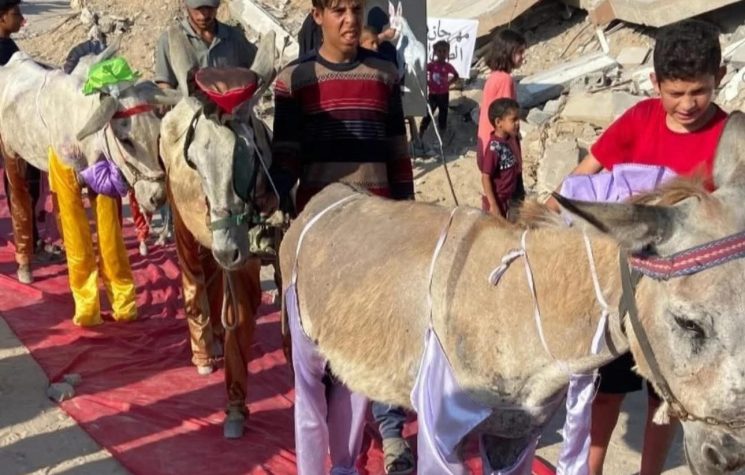

Dopo aver terminato il suo enfatico e teatrale intervento al parlamento israeliano, Trump è ripartito alla volta dell’Egitto, dove Sharm El Sheikh fa da sfondo a un vertice internazionale e alla cerimonia ufficiale di firma della prima fase del suo piano per Gaza.

L’incontro, organizzato dal presidente Abdel Fattah al Sissi, punta a “porre fine alla guerra nella Striscia di Gaza, intensificare gli sforzi per raggiungere la pace e la stabilità in Medio Oriente e inaugurare una nuova era di sicurezza regionale”. Tra i presenti ci sono numerosi leader arabi, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, António Guterres, il Primo Ministro britannico, Keir Starmer, la Presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni, il Primo Ministro spagnolo Pedro Sánchez, il Presidente turco Recep Tayyip Erdoğan e il Presidente francese, Emmanuel Macron. Assenti, paradossalmente, le delegazioni di Israele e Hamas, che non invieranno rappresentanti. In agenda i tanti punti che l’accordo di cessate il fuoco e scambio dei prigionieri mediato da Trump lascia in sospeso: la futura governance di Gaza, considerato il ‘no’ israeliano alla possibilità di un ruolo per l’Autorità Nazionale Palestinese di Mahmoud Abbas nella Striscia, il disarmo di Hamas che per ora mantiene “funzioni di polizia” e il futuro status della Cisgiordania, completamente ignorata dal piano nonostante la colonizzazione israeliana delle sue terre più fertili (di Gerusalemme Est nemmeno si parla più).

Visti i precedenti tentativi diplomatici, le incognite su un reale processo di pace che porti alla costituzione uno Stato palestinese indipendente almeno sui confini del 1967 (cioè sul solo 22% della Palestina storica) rimangono enormi. E’ evidente che le forze più oltranziste del sionismo rimangano insoddisfatte; il loro obiettivo di completare la pulizia etnica in corso per annettersi tutta la Palestina è stato temporaneamente frenato per consentire a Donald Trump di vestire i panni dell’uomo di “pace”. Ma nemmeno i palestinesi possono gioire più di tanto; se è vero che il disarmo di Hamas viene rimandato (fino a quando?), nel caso dovessero esplodere nuovi scontri con l’IDF la comunità internazionale addosserà al gruppo islamista tutte le colpe del fallimento della tregua.

Quali sono intanto gli elementi più importanti che emergono dal punto di vista geopolitico?

La rinnovata centralità degli Stati Uniti nella regione (per ora l’unico vero vincitore della partita). L’opinione pubblica internazionale era talmente stanca e disgustata dal genocidio in corso, che costringendo i due contendenti al cessate il fuoco Donald Trump ha potuto esibire tutto il suo disgustoso “armamentario” oratorio nel plauso generale.

Il Presidente USA ha potuto rivendicare nell’ordine:

27 miliardi di dollari di aiuti statunitensi ad Israele solo dal 7 ottobre 2023 (il 68% degli aiuti militari a Tel Aviv dal 2019 al 2024 proviene dagli Stati Uniti e Biden non ha fatto eccezione in tal senso);

il fatto che gli israeliani abbiano utilizzato “bene” le “super armi” fornite dal Pentagono (68.000 morti e oltre 165.000 feriti, la maggior parte dei quali civili, ma migliaia di corpi rimangono ancora sotto le macerie e il bilancio è solo provvisorio);

l’orgoglio di essere il migliore amico di Benjamin Netanyahu (su cui pende un mandato di arresto per “crimini contro l’umanità”), che lo ha ringraziato con lo slogan “L’Occidente è di nuovo grande”;

il diritto di raggiungere la “pace attraverso la forza” perché l’esercito statunitense è nuovamente (grazie a lui) il “più forte del mondo”;

la riproposizione della retorica neo-cons statunitense sulla guerra contro il “terrorismo”: “Hezbollah è stato distrutto”, l’Iran bombardato e depotenziato “ora sarà costretto alla pace” (cioè a rinunciare alla propria sovranità nazionale con l’energia nucleare);

la costruzione di un nuovo ordine mondiale dopo che l’“Asse del Male” in Medio Oriente batte in ritirata: adesso toccherà alla Russia e alla Cina venire a più miti consigli.

La prima considerazione che si può fare è abbastanza scontata.

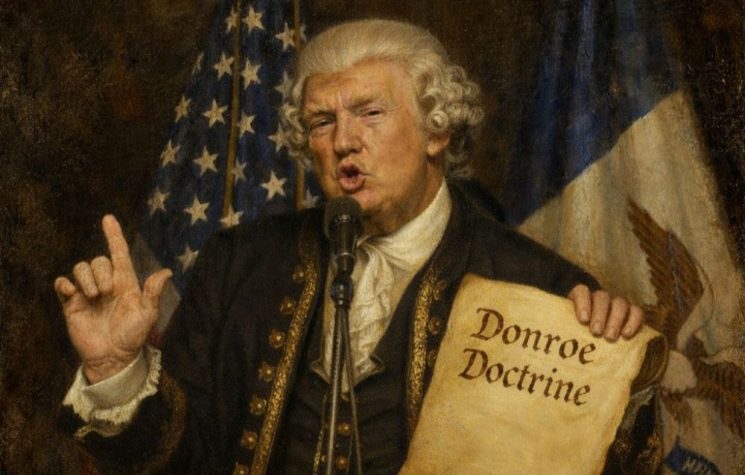

Lungi dall’essere il “nuovo Gorbaciov” o colui che rinuncerà alla sovraesposizione degli Stati Uniti nel mondo, Donald Trump – non ha caso ha aumentato il budget della Difesa e cambiato il nome del Dipartimento in “Ministero della Guerra” – ha lanciato una sfida a tutto tondo alla visione eurasiatista e multipolare dei Paesi BRICS e OCS. Pur sacrificando in parte l’armamentario ideologico dei DEM USA sull’esportazione della democrazia, il capo della Casa Bianca rivendica in pieno il ruolo di gendarme globale avanzato in passato dalle amministrazioni repubblicane dei Bush e non rinuncia nemmeno alla retorica reaganiana su “scudi stellari” e “impero del male” (“America First” sostituisce USAID ma la sostanza non cambia).

Tutto ciò viene esibito senza nemmeno più nascondere il conflitto d’interessi che le precedenti amministrazioni statunitensi cercavano di celare.

Secondo la Banca Mondiale, la sola ricostruzione di Gaza cela un business da 80 miliardi di dollari e ovviamente tutte le corporations angloamericane sono già in pole position, a iniziare da quella British Petroleum che vanta tra i suoi consulenti proprio il “commissario” Tony Blair.

Così come il giacimento di gas Blue Marine (28 miliardi di m3), il più grande non sfruttato nel Mediterraneo orientale, teoricamente affidato al Palestine Investment Fund ma in realtà nel mirino delle stesse compagnie occidentali.

Ciò che serve agli Stati Uniti per far “quadrare il cerchio” è l’estensione degli Accordi di Abramo all’Arabia Saudita, magari tramite la concessione di un bantustan ai palestinesi (“epurati” dei gruppi più radicali).

A quel punto, il progetto IMEC (India-Middle East-Europe Corridor), l’enorme (e finora fumoso) progetto infrastrutturale lanciato a settembre del 2023 a margine del G20 di New Dehli che dovrebbe collegare il subcontinente indiano all’Europa passando per il Medio Oriente ed Israele, potrà iniziare il suo percorso concreto con l’obiettivo di sostituire la Belt and Road Initiative cinese nella regione.

Rimane però l’incognita iraniana.

Il tracciato originario del corridoio IMEC sarebbe dovuto passare anche per Hormuz per poi raggiungere i porti emiratini. Dunque, un’eventuale chiusura dello stretto spezzerebbe di netto la connettività tra l’Europa e l’India; le rotte alternative possono includere l’Oman, una soluzione valida per deviare dal passaggio tracciato e l’Egitto. Tuttavia, il Cairo vede con sospetto il progetto dell’IMEC che potrebbe sostituire in parte la tradizionale rotta attraverso Suez grazie alla quale l’Egitto guadagna proventi che pesano per il 2% del suo Pil e vorrebbe presentare un percorso alternativo a quello via Giordania e Israele (quest’ultimo per Trump dovrebbe rinunciare a costruire il muro militarizzato di 400 km sul confine giordano, proprio perché attraverserebbe la “Via del Cotone”).

Un “regime change” a Teheran, allora, eliminerebbe ogni incertezza: questa ipotesi si appresta ad essere il prossimo scenario geopolitico da analizzare in quanto potrebbe nascondere il vero significato degli “accordi Gaza”.