Un attacco contro il Venezuela seguito da un’occupazione militare implicherebbe l’accumulo di un ulteriore fardello – sia in termini finanziari che di vite umane – che gli Usa non sono nelle condizioni di sostenere.

Nell’agosto 2019, a ben sette mesi di distanza dal riconoscimento di Juan Guaidó come presidente ad interim del Venezuela da parte dell’amministrazione Trump, «Bloomberg» pubblicò un rapporto attestante un crescente interesse di Washington verso l’ipotesi di imporre un blocco totale del Venezuela, attraverso lo schieramento di navi da guerra della Us Navy nel Mar dei Caraibi. Appena sei mesi dopo, la Casa Bianca si impegnò a fornire 15 milioni di dollari a chiunque avesse fornito informazioni utili all’arresto del presidente Nicolas Maduro, incriminato per corruzione e traffico di droga e di armi assieme ad altri quattordici alti funzionari venezuelani accusati al pari del presidente di appartenenza al cosiddetto Cartello dei Soli.

Le recenti iniziative assunte dal presidente Trump nei confronti del Venezuela si collocano nel solco tracciato durante la sua prima amministrazione. Dopo aver innalzato a 50 milioni di dollari la “taglia” su Maduro, Trump ha ordinato lo spiegamento di un massiccio dispositivo militare nel Mar dei Caraibi, che allo stato attuale annovera quattro cacciatorpediniere classe Arleigh Burke, un incrociatore lanciamissili, un sottomarino d’attacco, un gruppo anfibio e una squadriglia di caccia F-35. Le dichiarazioni formulate dai portavoce del governo di Washington, inclini a iscrivere questo poderoso schieramento di forze nel contesto di un’operazione di contrasto al narcotraffico, sono risultate fin da subito assai poco convincenti.

Per un verso, per la totale assenza di prove a supporto della tesi avanzata dall’amministrazione Trump secondo cui le imbarcazioni colpite dalle azioni offensive statunitensi nelle acque antistanti le coste venezuelane (circa una trentina i morti registrati finora) fossero effettivamente coinvolte nel traffico di droga diretto verso gli Stati Uniti.

Per l’altro, a causa della costituzione di una Joint Task Force (Jtf) affiancata alla II Marine Expeditionary Force (II Mef) e facente capo al SouthCom, incaricata di «sincronizzare e potenziare gli sforzi antidroga in tutto l’emisfero occidentale. La Jtf integrerà le capacità di spedizione della II Mep e i partner interagenzia statunitensi, rappresentati dalla Homeland Security Task Force».

La creazione della Jtf è stata annunciata in parallelo al conferimento del Premio Nobel per la Pace a Maria Corina Machado, storica esponente della dissidenza venezuelana in qualità di esponente di spicco di Súmate, Ong beneficiaria dei finanziamenti del National Endowment for Democracy e coinvolta nel tentato golpe contro Hugo Chavez dell’aprile 2002. Nel corso di un’intervista rilasciata nel febbraio di quest’anno per il canale Rumble di Donald Trump jr., la Machado si è espressa apertamente a favore di un cambio di regime in Venezuela, a cui dovrebbe far seguito un vasto programma di privatizzazioni in grado di garantire «enormi guadagni per le aziende statunitensi». Una volta ufficializzato il pronunciamento dell’accademia svedese, la Machado ha pubblicato un post sul suo profilo Twitter/X in cui si legge che: «questo riconoscimento della lotta di tutti i venezuelani rappresenta uno stimolo per concludere il nostro compito: conquistare la libertà. Siamo alle soglie della vittoria e oggi più che mai contiamo sul presidente Trump, sul popolo degli Stati Uniti, sui popoli dell’America Latina e sulle nazioni democratiche del mondo come nostri principali alleati per raggiungere la libertà e la democrazia. Dedico questo premio al popolo sofferente del Venezuela e al presidente Trump per il suo decisivo sostegno alla nostra causa!».

Le esortazioni rivolte esplicitamente dalla Machado nei confronti di Trump avvalorano le “voci di corridoio” giunte per vie traverse – o lasciate deliberatamente trapelare – alla grande stampa statunitense. Stando a quanto riportato dal «New York Times» sulla base delle confidenze rese dalle solite fonti anonime di alto livello all’interno del governo Usa, l’amministrazione Trump avrebbe autorizzato la Cia a condurre “azioni letali” in Venezuela con l’obiettivo finale di «cacciare Maduro dal potere», nell’ambito di un’operazione di cambio di regime che conduca allo smantellamento definitivo della rete di potere bolivariana allestita sotto la guida di Hugo Chavez.

L’indiscrezione spiegherebbe l’interruzione delle trattative in essere tra il governo di Caracas e l’inviato speciale statunitense Richard Grenell. Conferirebbe inoltre verosimiglianza a un’altra rivelazione del quotidiano newyorkese, secondo cui il governo Usa avrebbe rifiutato la proposta formulata da Maduro implicante il coinvolgimento delle imprese statunitensi nello sfruttamento dei giacimenti di oro e petrolio venezuelani, lo storno verso gli Stati Uniti dei flussi petroliferi destinati alla Cina e il forte ridimensionamento del rapporti di cooperazione in essere con Cina, Russia e Iran. Un’offerta alquanto generosa, intesa a indurre l’amministrazione Trump a desistere dal proposito di promuovere un cambio di regime in Venezuela che apra il varco allo smantellamento della rete di potere bolivariana allestita sotto la guida di Hugo Chavez.

Di fronte all’irremovibilità dell’amministrazione Trump, il presidente Maduro ha ottenuto la convocazione di una seduta di emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite focalizzata sulle iniziative militari statunitensi, nel corso della quale i rappresentanti di Russia e Cina hanno condannato all’unisono l’aggressività di Washington, che il governo di Caracas considera prodromico a un «attacco armato in tempi molto brevi contro il Venezuela» finalizzato al cambio di regime.

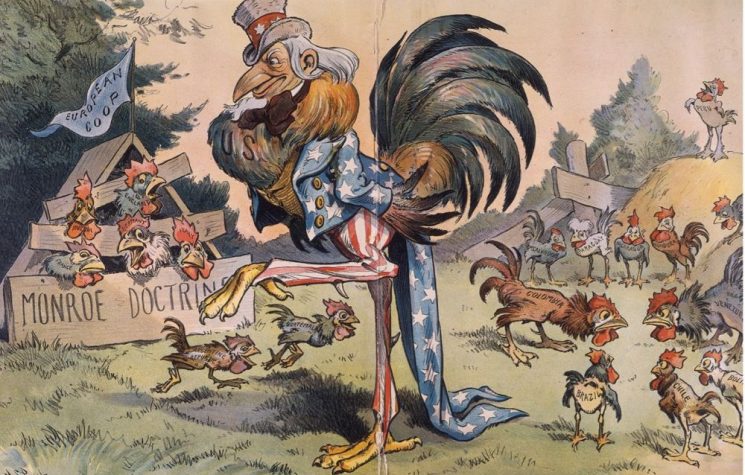

Il problema, per l’amministrazione Trump, è che tanto una “semplice” campagna di bombardamenti quanto un’invasione su vasta scala richiedono interventi successivi volti alla stabilizzazione del Paese, e celano una vasta gamma di insidie, vista la conformazione geografica, le alleanze internazionali e le capacità di resistenza del Venezuela.

Già nel XIX Secolo, le forze irredentiste venezuelane affrontarono la lotta per l’indipendenza dalla Spagna con una determinazione tale (più del 30% della popolazione fu sterminata nell’ambito della guerra anticoloniale) da spingere il padre della patria Simón Bolívar a definire il suo Paese uno Stato-caserma. Tale caratteristica si ravvisa ancora oggi, dal momento che Caracas può contare non solo su decine e decine di migliaia di effettivi, ma anche sull’estesissima rete di paramilitari inquadrata nei colectivos, oltre che su una vasta costellazione di gruppi paramilitari e gang criminali su cui far eventualmente leva in chiave difensiva. Un’aggressione esterna potrebbe inoltre – analogamente a quanto accaduto in Iran durante la “guerra dei 12 giorni” contro Israele – ricompattare improvvisamente il Paese, che non presenta fratture etniche e religiose paragonabili a quelle che lacerano i Paesi del Medio Oriente, spingendo le forze fedeli alla struttura di potere bolivariana a trascinare i militari statunitensi in una logorante guerriglia paragonabile a quella combattuta dai vietcong a cavallo tra gli anni ’60 e ’70; una situazione certamente non nuova in America Latina. Allo stesso tempo, un intervento diretto farebbe piombare il Venezuela in una situazione simile a quella dell’Afghanistan o dell’Iraq, dove gli Usa, caricatisi delle responsabilità politiche derivanti dall’occupazione, si sono visti costretti a mantenere per lunghissimo tempo una presenza militare destinata ad assorbire enormi risorse economiche. Un attacco contro il Venezuela seguito da un’occupazione militare implicherebbe l’accumulo di un ulteriore fardello – sia in termini finanziari che di vite umane – che gli Usa non sono nelle condizioni di sostenere.

Un impegno di questa portata danneggerebbe per di più la non elevatissima reputazione internazionale degli Stati Uniti. Specialmente in America Latina, dove riaccenderebbe inesorabilmente il persistente risentimento nei confronti dei gringos, ma anche all’interno degli stessi Stati Uniti, dotati di una nutritissima componente ispanica particolarmente cospicua all’interno delle forze armate.