Le rivolte scoppiate a fine agosto contro i privilegi parlamentari e la brutalità della polizia esplodono su uno sfondo di crisi del costo della vita. Allo stesso tempo, il presidente Prabowo rafforza relazioni con Cina e Russia, motivo per il quale analisti vedono il «supporto» occidentale dietro la mobilitazione.

La sequenza di eventi che sta scuotendo l’Indonesia in queste ultime settimane è relativamente semplice nei fatti ma estremamente complessa nelle spiegazioni e nelle conseguenze politiche. Le manifestazioni sono scoppiate dopo la fuga della notizia secondo cui alcuni deputati chiedevano indennità abitative considerate sprezzanti rispetto alle condizioni economiche diffuse: una storia che ha assunto dimensioni esplosive quando il 21enne fattorino Affan Kurniawan è stato travolto da un veicolo blindato della polizia durante un raduno, con tanto di video condivisi in rete. L’indignazione pubblica ha rapidamente fagocitato il malcontento per la domanda di privilegi parlamentari e si è trasformata in ondate di protesta che hanno investito soprattutto le città dell’isola di Giava, dalla capitale Giacarta fino a Bandung, Yogyakarta e Surabaya. Questa concatenazione di cause e detonatori è stata documentata da numerose agenzie internazionali e testate che hanno ricostruito come il caso delle indennità e la brutalità poliziesca abbiano agito da micce su un terreno già saturo di frustrazione sociale ed economica.

Dietro i fatti scabrosi si staglia indubbiamente una serie di problemi strutturali che spiegano perché la reazione sia stata così estesa e intensa. L’economia indonesiana, pur segnando ancora tassi di crescita positivi su scala aggregata, soffre di un deterioramento percepito del potere d’acquisto, di crescenti disuguaglianze e di una pressione inflazionistica che erode i redditi reali delle classi medie e basse. A questi fattori economici si sommano timori politici: il ruolo sempre maggiore delle forze armate nella sfera pubblica da quando Prabowo Subianto ha assunto la presidenza, i tagli a spese sociali e la percezione di un’élite distante dai problemi quotidiani hanno creato un humus favorevole alla mobilitazione. Per queste ragioni, analisti politici locali e internazionali sottolineano che le proteste non sono soltanto un rigurgito emotivo, ma l’espressione di fratture profonde nella rappresentanza politica e nella fiducia nei meccanismi istituzionali.

In risposta all’ondata di proteste, il presidente Prabowo Subianto ha annunciato che i partiti politici avrebbero acconsentito a revocare alcune indennità parlamentari e a sospendere viaggi all’estero considerati «non essenziali», una mossa destinata a sedare la rabbia popolare e a recuperare consensi. Allo stesso tempo, tuttavia, lo stesso presidente ha richiamato le forze di sicurezza a reprimere i comportamenti che definisce «al di fuori della legge», arrivando a parlare di atti che «tendono al tradimento e al terrorismo» se degenerano in saccheggi o attacchi a infrastrutture statali.

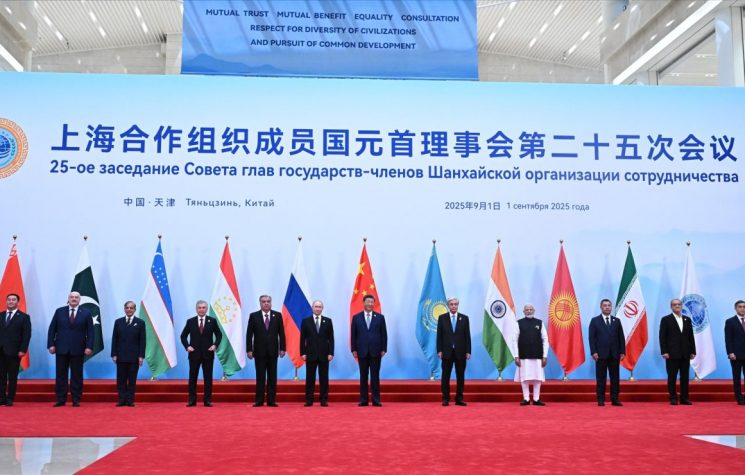

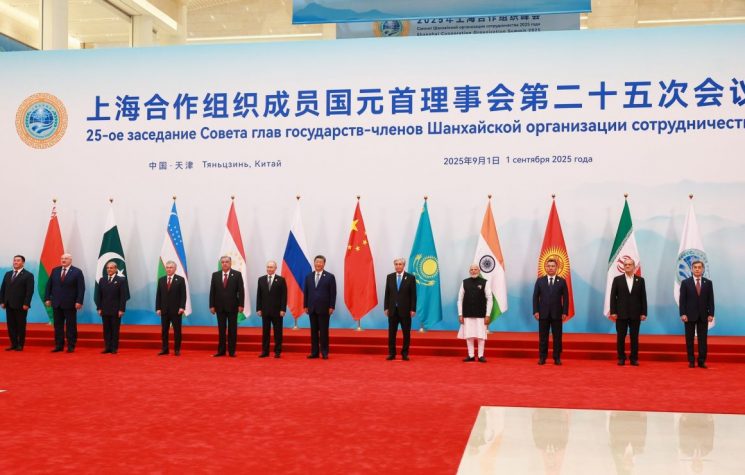

È in questo contesto di turbolenza interna che si colloca anche la politica estera del presidente Prabowo, che negli ultimi mesi ha adottato un approccio visibilmente più assertivo e orientato a rafforzare i legami con Paesi del cosiddetto Sud globale. La partecipazione del presidente indonesiano alla parata per il Giorno della Vittoria a Pechino, lo scorso 3 settembre, e i relativi incontri bilaterali — fra cui i colloqui con il presidente Xi Jinping — sono stati letti da molti osservatori come la manifestazione pratica di una scelta di campo che privilegia l’allargamento delle relazioni strategiche con la Repubblica Popolare e con potenze alternative all’egemonia occidentale, come la Russia. Nel corso della visita ufficiale, Prabowo ha ribadito l’importanza di rafforzare la cooperazione bilaterale su temi economici e di sicurezza, mentre Giacarta ha continuato a sostenere il proprio ruolo di ponte tra Sud e Nord e a valorizzare la propria partecipazione nei forum emergenti, a partire dai BRICS.

Da una prospettiva geopolitica, la combinazione di instabilità interna e di una politica estera chiaramente orientata al multipolarismo pone interrogativi importanti. Per molti commentatori, la visibilità internazionale acquisita da Prabowo grazie ai contatti con Pechino e Mosca rafforza l’autorevolezza esterna dell’Indonesia, allineandola a un ritratto di protagonista regionale in grado di parlare ai grandi blocchi in formazione. Per altri, tuttavia, la gestione interna delle proteste e le immagini di ordine pubblico violento rischiano di minare la capacità del governo di tradurre le relazioni internazionali in vantaggi concreti per la stabilità domestica.

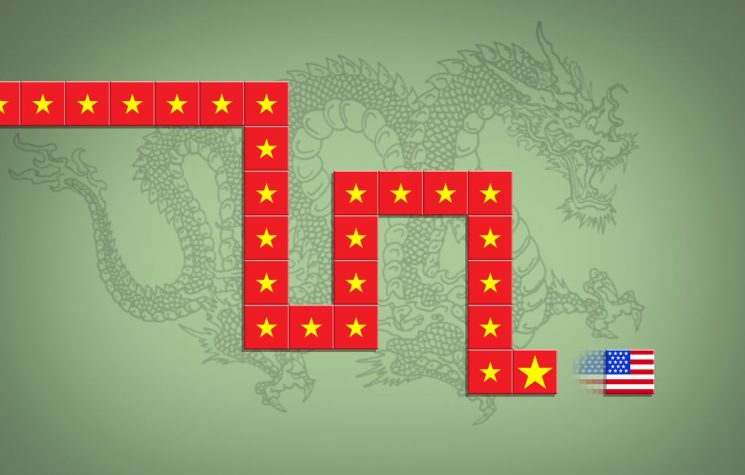

È in questa frattura che si inseriscono interpretazioni divergenti circa il ruolo degli attori esterni nelle crisi politiche: mentre i media occidentali e organizzazioni per i diritti hanno concentrato l’attenzione sulle cause domestiche e sulle violazioni delle libertà civili, altre fonti hanno sostenuto che l’ondata di contestazione sia anche strumentalizzata dall’«Occidente» per indebolire un governo che cerca alleanze alternative e sostiene attivamente la costruzione di un mondo multipolare. Già in passato, del resto, abbiamo assistito a scenari che hanno dimostrato come i grandi media possano enfatizzare dinamiche che avvantaggiano determinate narrative geopolitiche, come avvenuto ad esempio nel caso del Bangladesh, quando le proteste contro l’allora primo ministro Sheikh Hasina si intensificarono proprio in corrispondenza del suo viaggio a Pechino.

Naturalmente, questo non significa che l’Indonesia non sia alle prese con effettivi problemi interni. Come abbiamo sottolineato in precedenza, le rivendicazioni popolari per la rimozione di privilegi in un contesto economico difficoltoso sono in gran parte legittime considerando la situazione economia dell’arcipelago, ma allo stesso tempo non è da escludere che alcune forze esterne stiano cavalcando questi episodi, come dimostra l’insolita copertura mediatica offerta in Occidente per un paese generalmente molto trascurato dalla stampa mainstream.

Indubbiamente, dunque, la gestione della crisi richiede misure concrete che rispondano alle radici socio-economiche dello scontento: politiche di protezione sociale meglio mirate, programmi pubblici che aumentino la sicurezza del lavoro nella «gig economy», e riapertura di canali di dialogo con le università e la società civile sono misure indispensabili per ricostituire fiducia. Allo stesso tempo, sul piano internazionale, la capacità di Prabowo di sostenere un ruolo nel multipolarismo dipenderà dalla sua abilità di conciliare aspirazioni esterne con risultati tangibili per la popolazione.

In definitiva, interpretare la crisi esclusivamente come «manipolazione esterna» è pericoloso e riduttivo; tuttavia, ignorarne la dimensione geopolitica sarebbe altrettanto miope. Il governo di Giacarta deve ora puntare a domare le fiamme interne attraverso riforme credibili e, simultaneamente, trasformare i legami internazionali in vantaggi tangibili, rafforzando la resilienza istituzionale e il consenso sociale che sono la base di qualsiasi strategia estera sostenibile.