Сambiamento di paradigma in Medio Oriente

Sebbene la censura militare precluda a tutt’oggi qualsiasi possibilità di formulare un bilancio preciso dei danni inflitti allo Stato ebraico dalla ritorsione iraniana rispetto all’Operazione Rising Lion scatenata lo scorso giugno, la diffusione “clandestina” delle prime notizie delinea un quadro generale piuttosto preoccupante per Israele. Tra gli obiettivi colpiti figurano laboratori di ricerca scientifica come il Weizmann Institute di Rehovot e il centro Soroka di Beersheva, edifici militari come la sede del Mossad e il complesso del Ministero della Difesa israeliano, siti economicamente e logisticamente cruciali come la Borsa diamantifera di Tel Aviv, le raffinerie di Haifa e Ashdod, il porto di Haifa, l’aeroporto Ben-Gurion di Tel Aviv. In particolare, l’Iran ha preso di mira i vari anelli (centri di ricerca, impianti produttivi, facoltà universitarie, ecc.) di cui si compone il “complesso militar-industriale” israeliano, facente capo ai colossi Rafael ed Elbit Systems. Anche i complessi riconducibili ad aziende straniere legate al comparto bellico israeliano sono stati attaccati, come lo stabilimento per la produzione di chip di Intel presso Kiryat Gat, o le strutture riconducibili a Intel, Microsoft, Google, Apple e Tesla.

Dall’analisi dei danni provocata dai missili e dai droni iraniani condotta con radar satellitari da alcuni ricercatori della Oregon State University emerge inoltre che almeno sei vettori lanciati da Teheran avrebbero colpito cinque strutture militari israeliane, tra cui una base aerea, un centro di raccolta di intelligence e uno snodo logistico. Si tratta di importanti obiettivi militari, che non figurano nel relativo elenco diramato dai vertici dell’Israeli Defense Force. I quali rifiutano di rilasciare dichiarazioni in merito al tasso di intercettazione dei missili iraniani o ai danni subiti alle proprie infrastrutture, quantificati provvisoriamente dal Ministero delle Finanza e dall’Agenzia delle Entrate israeliana in 3 miliardi di dollari. Una somma ingente, che non include peraltro i costi necessari alla ricostituzione delle scorte di armi e sistemi di difesa aerea. Naser Abdelkarim, professore di finanza presso l’American University of Palestine, ha sottolineato che gli attacchi hanno avuto un impatto diretto non solo sulle spese militari di Israele, ma anche sulle attività produttive. Durante il conflitto, è stata imposta la chiusura di scuole e attività commerciali non strettamente necessarie, a cui il governo dovrà corrispondere indennizzi pari a 1,5 miliardi di dollari. «Questa è la sfida più grande che il Paese abbia mai affrontato. Non si era ancora registrata una simile mole di distruzione di danni nella storia di Israele», ha dichiarato Shay Aharonovich, il direttore generale dell’Agenzia delle Entrate israeliana incaricata di pagare i risarcimenti. Eyal Shalev, ingegnere strutturale chiamato a valutare i danni arrecati alle infrastrutture civili israeliane, ha riferito al «Wall Street Journal» che «la distruzione causata dai grandi missili balistici è diversa da qualsiasi cosa i miei colleghi abbiano mai visto negli ultimi decenni. Centinaia di edifici sono stati distrutti o gravemente danneggiati e la loro ricostruzione o riparazione costerà centinaia di milioni di dollari». Più di 5.000 persone sono state per di più evacuate dalle loro case a causa dei danni causati dai missili iraniani, e molte di esse sono state ospitate in alberghi a carico dallo Stato. Per Abdelkarim, il costo totale, diretto e indiretto, potrebbe arrivare addirittura a 20 miliardi di dollari, con conseguente, ulteriore incremento del deficit di bilancio che il governo di Tel Aviv si vedrà costretto a coprire o con tagli alla spesa pubblica, o con un aumento delle tasse, o con nuovo indebitamento.

Danni ingenti, dunque, che l’Iran ha avuto modo di infliggere violando le pur sofisticatissime difese aeree israeliane. Già il 18 giugno, il «Wall Street Journal» segnalava la forte penuria dei pregiati Arrow-2 e Arrow-3 accusata da Tel Aviv, a cui gli Stati Uniti hanno posto parzialmente rimedio attraverso ingenti forniture di Thaad, prelevati direttamente dalle proprie riserve. Secondo un’inchiesta realizzata da «Haaertz», per contrastare “appena” otto salve missilistiche composte in totale da 225 vettori iraniani, Israele e gli Stati Uniti avrebbero impiegato non meno di 195 intercettori, tra cui 93 Thaad, 80 Arrow-3 e 22 Arrow-2. Secondo i dati forniti della Missile Defense Agency statunitense, rileva il quotidiano israeliano, nell’anno corrente sono stati fabbricati finora soltanto 12 intercettori Thaad, dal costo di 13 milioni per ogni singola unità. Si prevede che la produzione aumenterà solo leggermente nel 2026, con 32 intercettori programmati. Ne consegue che, in appena 12 giorni di conflitto, gli Stati uniti hanno “bruciato” due anni di produzione di intercettori Thaad, per un esborso pari a 1,25 miliardi di dollari. Stando alle stime formulate da «Military Watch Magazine», gli Usa hanno consumato il 15-20% delle proprie scorte, nonostante «la relativamente bassa intensità delle ostilità iraniano-israeliane, con l’Iran che ha lanciato missili balistici a un ritmo modesto, ben al di sotto delle sue effettive capacità, al fine di mantenere una risposta proporzionale agli attacchi israeliani, evitare un’escalation e preservare la capacità di rispondere qualora gli Stati Uniti fossero intervenuti direttamente». La rivista puntualizza che, qualora «l’Iran avesse lanciato attacchi missilistici più intensi, comprensivi di un maggior numero di missili dotati di testate multiple, o avesse sostenuto bombardamenti per un lasso di tempo superiore, il sistema Thaad in Israele avrebbe visto la sua efficacia diminuire rapidamente». Secondo il generale di brigata dei Pasdaran Ali Fazli, l’Iran ha attivato soltanto il 25% delle proprie capacità operative nel conflitto con Israele. Nell’aprile 2021,il Pentagono stimò che l’Iran disponesse di circa 3.000 missili di diversa gittata, ed è praticamente scontato, alla luce del progressivo aumento delle tensioni con Stati Uniti e Israele intercorso nel frattempo, che da allora Teheran abbia espanso assai considerevolmente le proprie scorte.

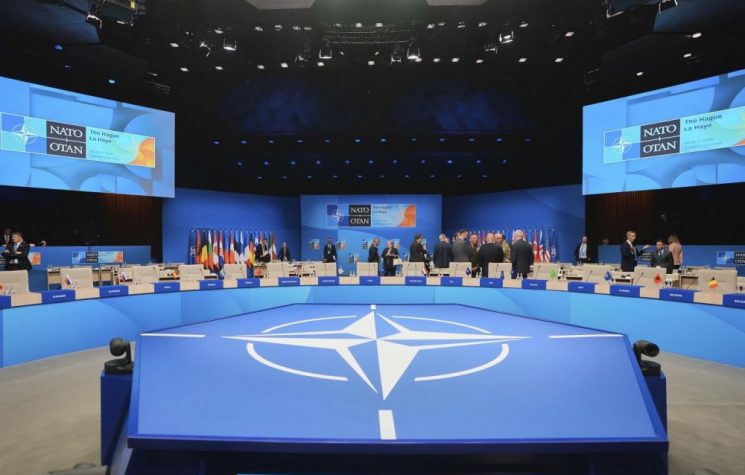

Le potenzialità belliche dell’Iran hanno visibilmente sorpreso Israele e gli Stati Uniti, intervenuti nell’ambito di una vera e propria “operazione di salvataggio” del loro alleato mediorientale, ma hanno anche indotto profonde riflessioni in tutto il Medio Oriente. In un’intervista rilasciata a «The Cradle», un anonimo ma “ben informato” diplomatico arabo ha dichiarato che: «questa guerra ha segnato una svolta nel pensiero saudita. Riad ora comprende che l’Iran è una potenza militare matura, immune alla coercizione. La pressione tradizionale non funziona più. La sicurezza saudita ora dipende da un accomodamento diretto con l’Iran, non da Israele, e certamente non dal declinante ombrello di sicurezza statunitense». Combinandosi con le valutazioni nettamente negative formulate dalla classe dirigente saudita in merito alla linea d’azione israeliana (massacro dei palestinesi residenti nella Striscia di Gaza, incessante colonizzazione della Cisgiordania, continui bombardamenti del Libano, attacco proditorio all’Iran, attacchi volti a smembrare la Siria, rifiuto di qualsiasi proposta diplomatica araba, ecc.), l’effetto dirompente generato dalla ritorsione iraniana «spinge l’Arabia Saudita a riconsiderare le sue scommesse regionali e a considerare l’Iran come un fattore di potenza regionale che non può essere ignorato». Un altro diplomatico raggiunto sempre da «The Cradle» ha espresso considerazioni dello stesso tenore: «Riad sta abbandonando le illusioni. Il dialogo con i vicini, non l’alleanza con Washington e Tel Aviv, è ora considerata la via per salvaguardare gli interessi sauditi. Si tratta di fatti, non di adesione a vecchi vincoli di lealtà. L’Iran costituisce ormai una componente fissa dell’equazione della sicurezza del Golfo».

Non si tratta di un mero “effetto collaterale” della riapertura dei canali diplomatici tra Riad e Teheran mediata dalla Cina nel 2023, ma di una sostanziale alterazione della postura strategica saudita, allontanatasi gradualmente dalla sfera d’influenza statunitense a beneficio di una sempre più accentuata propensione a «ricercare soluzioni regionali lontane da Washington». Una tendenza che, sostiene «The Cradle», risulta condivisa anche dagli altri Paesi del Golfo Persico. Risultato: «il binomio “Golfo contro Iran” sta svanendo. L’ultima guerra ha accelerato una tendenza in atto da tempo: il crollo della Pax Americana e l’emergere del regionalismo multipolare. Il Golfo sta tracciando una nuova rotta, meno soggetta ai diktat di Stati Uniti e Israele. Oggi, l’Arabia Saudita vede Teheran non come una minaccia da neutralizzare, ma come una potenza da coinvolgere. I quadri di sicurezza regionale vengono costruiti dall’interno. Israele, nel frattempo […], sta lottando per rimanere rilevante. Se queste dinamiche si preserveranno, ci orienteremo verso una transizione storica, che potrebbe finalmente consentire al Golfo Persico di definire la propria sicurezza e sovranità, alle proprie condizioni. No si tratta di un futuro ideale, ma di un passo avanti strategico dopo decenni di sottomissione».