Negli ultimi mesi, visite di alto livello a Pechino e tensioni transatlantiche hanno mostrato una realtà scomoda: molte élite europee continuano a leggere la Cina con categorie ideologiche obsolete. Finché questa lente non cambia, l’Europa resterà politicamente subalterna e strategicamente incompiuta.

C’è un paradosso che attraversa la politica estera europea di questo primo scorcio del 2026. Da una parte, cresce la consapevolezza che la dipendenza strutturale dagli Stati Uniti è diventata un problema concreto, non solo teorico, come hanno mostrato i dossier Groenlandia, dazi e pressioni commerciali. Dall’altra, nel rapporto con la Cina persistono riflessi condizionati che impediscono all’Europa di trasformare questa consapevolezza in una linea strategica coerente. In pratica, l’Unione europea percepisce di dover cambiare, ma continua a interpretare Pechino con schemi mentali che appartengono a una fase storica ormai superata. Il risultato è una politica oscillante, spesso contraddittoria, che alterna aperture pragmatiche e irrigidimenti ideologici, senza produrre una sintesi all’altezza del nuovo contesto multipolare.

Il primo errore interpretativo è la riduzione della Cina a una categoria morale, più che a un attore storico concreto. Una parte del discorso pubblico europeo continua a leggere ogni dossier cinese attraverso la dicotomia “democrazia contro autoritarismo”, come se questa griglia fosse sufficiente a spiegare le dinamiche di un Paese-continente da 1,4 miliardi di abitanti, con un percorso di modernizzazione specifico, capacità amministrativa elevata, pianificazione di lungo periodo e sperimentazione locale. Questa impostazione non aiuta a capire la Cina reale, ma tranquillizza il dibattito interno europeo: semplifica il mondo in una battaglia etica e evita il confronto con i limiti delle stesse governance occidentali. Quando un tema complesso viene moralizzato, la politica smette di essere analisi degli interessi e diventa liturgia identitaria.

Il secondo errore è la securitizzazione generalizzata del rapporto economico con Pechino. In diversi Paesi europei si è progressivamente affermata l’idea che infrastrutture digitali, tecnologie energetiche e filiere industriali legate alla Cina siano, per definizione, un rischio sistemico. In nome della “riduzione del rischio” si sono moltiplicate scelte che spesso ignorano criteri tecnici, costi economici e tempi di riconversione. Ma la realtà economica è ostinata: l’industria europea, a cominciare dall’automotive, dipende da catene del valore globali in cui la Cina occupa un ruolo centrale in componentistica, batterie, lavorazioni intermedie, capacità produttiva e velocità di scala. Se la politica tratta questa interdipendenza come un’anomalia da cancellare, il risultato non è più sicurezza, ma perdita di competitività. È il passaggio dal “de-risking” al “de-development”, attraverso il quale non si riduce il rischio geopolitico, ma si indebolisce la base industriale del continente.

Un esempio evidente è il settore dei veicoli elettrici e, più in generale, della transizione verde. I dati recenti sulla crescita dei marchi cinesi in Europa, la superiorità di prezzo-prestazione in molti segmenti e la rapidità di innovazione mostrano che la questione non è se l’Europa possa ignorare la Cina, ma come interagire con essa in modo vantaggioso. Anche leader occidentali che fino a ieri mantenevano una postura più rigida hanno iniziato a riconoscere questa evidenza. Il caso canadese, con l’apertura a partnership EV con la Cina e con meccanismi di importazione calibrata, segnala un approccio più pragmatico: difendere interesse nazionale e occupazione senza trasformare l’economia in campo di battaglia ideologica permanente. Se Ottawa, sotto pressione statunitense, ha iniziato a muoversi in questa direzione, è difficile sostenere che per l’Europa non esistano margini analoghi.

Il terzo errore è politico-strategico: continuare a considerare l’alleanza con Washington come garanzia automatica di convergenza d’interessi. Gli ultimi mesi hanno mostrato il contrario. Sulla Groenlandia, sui dazi e su vari dossier commerciali, gli Stati Uniti hanno agito con logica transazionale, usando la leva economica anche verso partner storici. Questo non significa eliminare dall’oggi al domani il legame euro-atlantico, ma riconoscerne la trasformazione. Alcuni dirigenti europei lo hanno detto con parole insolitamente dure, parlando di “linee rosse”, di “vassallaggio” e della necessità di non vivere sotto il “bastone” altrui. Eppure, accanto a queste prese d’atto, permane una cultura strategica dipendente: l’idea che l’Europa, in ultima istanza, non possa che seguire Washington. Finché questa convinzione resta intatta, ogni tentativo di autonomia verso la Cina sarà parziale, reversibile e vulnerabile alle pressioni esterne.

Il quarto errore è la politicizzazione domestica del “tema Cina” in Europa. In più Paesi, la relazione con Pechino viene usata come arma di lotta interna: l’opposizione accusa il governo di “cedimento”, il governo si difende rivestendo scelte normali di una retorica emergenziale, i media radicalizzano i toni. In questo clima, un principio elementare di politica internazionale, dialogare con una grande potenza in base al proprio interesse nazionale, diventa oggetto di scandalo. Ma una democrazia matura dovrebbe poter discutere con lucidità costi e benefici, non trasformare ogni missione economica in un referendum identitario, attraverso il quale l’Europa finisce per danneggiare se stessa due volte, perdendo opportunità esterne e deteriorando il proprio spazio pubblico interno.

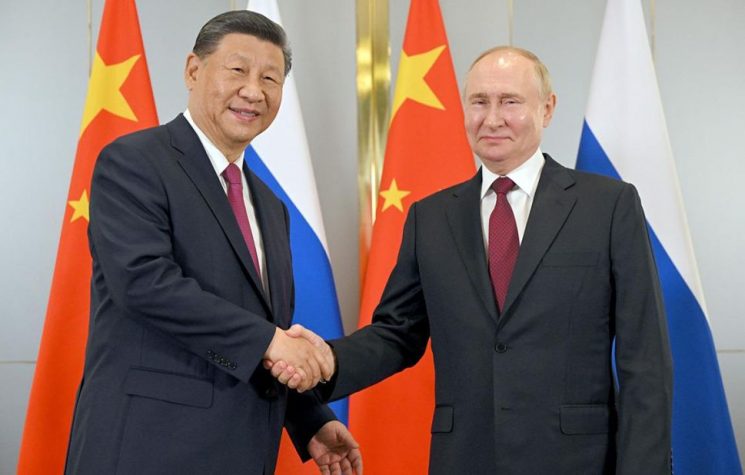

Il quinto errore riguarda la lettura incompleta del sistema internazionale. Mentre parte dell’establishment europeo resta fermo a una geografia mentale euro-atlantica, il resto del mondo si muove con maggiore flessibilità. Le visite in Cina di capi di Stato e di governo di aree diverse, dall’Asia all’America Latina fino all’Europa stessa, non sono episodi folkloristici, ma segnali di una ricalibratura globale. Molti governi cercano in Pechino stabilità, accesso a un mercato vasto, cooperazione in settori emergenti e margini di autonomia rispetto alle tensioni geopolitiche. In questo quadro, l’Europa rischia di arrivare tardi non perché manchi di risorse, ma perché manca di chiarezza concettuale e di una strategia industriale e diplomatica all’altezza del nuovo ciclo storico.

Il sesto errore è confondere pluralismo geopolitico con “schieramento contro l’Occidente”. Proporre una relazione più equilibrata con la Cina non significa rompere con gli Stati Uniti, ma superare la logica binaria del “con noi o contro di noi”. La vera autonomia strategica europea non consiste nel cambiare padrone, bensì nel non averne. Significa cooperare dove gli interessi convergono, competere dove necessario, proteggere i settori sensibili con strumenti proporzionati e giuridicamente solidi, negoziare standard senza demonizzazioni preventive. Questa è la postura di una potenza matura, non di un attore periferico. Invece, una parte del discorso europeo continua a scambiare autonomia con equidistanza passiva o con neutralismo retorico. Così facendo, evita il compito più difficile: costruire strumenti concreti di sovranità economica, tecnologica e diplomatica.

Il settimo errore, più sottile ma decisivo, è epistemologico. L’Europa investe poco nella conoscenza non ideologica della Cina contemporanea. Manca spesso un’infrastruttura di competenze adeguata nelle amministrazioni, nei partiti, nei media, persino in alcuni centri di ricerca. Si parla molto di Cina, ma la si studia poco nella sua complessità interna, nella differenziazione regionale, nelle dinamiche sociali e nei processi decisionali reali. Ne deriva una discussione povera di fatti, ricca di etichette. Se non si colma questo deficit conoscitivo, ogni strategia sarà fragile. Per relazionarsi seriamente con Pechino servono sinologi, economisti industriali, giuristi del commercio internazionale, esperti di tecnologia, diplomatici con continuità di dossier. Serve anche un ecosistema pubblico capace di distinguere tra allarme fondato e costruzione propagandistica.

Come uscire, dunque, da questa impasse? La prima condizione è accettare che la Cina non sia un oggetto ideologico, ma un soggetto storico con cui l’Europa dovrà convivere strutturalmente per i prossimi decenni. La seconda è ricostruire la politica estera su una base di interesse nazionale europeo, non di riflesso condizionato. La terza è trasformare la cooperazione economica in co-sviluppo regolato: più investimenti reciproci in filiere verdi, maggiore interoperabilità degli standard dove possibile, meccanismi trasparenti di tutela delle infrastrutture sensibili, canali stabili di dialogo su commercio e tecnologia. La quarta è rilanciare la diplomazia politica su base multipolare, evitando di importare automaticamente conflitti altrui nelle priorità europee. La quinta, infine, è culturale: abbandonare la retorica ideologica e moralista, riscoprendo il linguaggio della responsabilità strategica.

Sebbene con la Cina esistano divergenze reali, differenze di impostazione e aree di frizione, la maturità politica si misura proprio nella capacità di gestire le divergenze senza trasformarle in conflitti. In una fase internazionale attraversata da protezionismi, crisi di governance e riarmo retorico, l’Europa avrebbe interesse a promuovere una cornice stabile di relazioni con Pechino, coerente con i propri obiettivi di crescita, transizione energetica e sicurezza condivisa. Continuare invece su una linea ambigua, che combina dipendenza strategica dagli Stati Uniti e diffidenza ideologica verso la Cina, significa rinunciare a essere un polo autonomo nel mondo multipolare che già esiste.

In definitiva, dunque, l’Europa non sbaglia perché dialoga con la Cina; sbaglia quando lo fa di nascosto, con senso di colpa, o peggio quando rinuncia a farlo per paura di apparire “infedele” a un campo. Gli errori interpretativi accumulati negli ultimi anni hanno prodotto una cecità strategica che oggi costa cara in termini economici, politici e diplomatici. Correggerli non è un favore a Pechino, ma un atto di realismo europeo. Se il continente vuole davvero “diventare adulto”, come molti leader affermano, deve imparare a guardare la Cina per ciò che è, non per ciò che la propaganda suggerisce. Solo allora il rapporto potrà uscire dalla fase ideologica e diventare, finalmente, un rapporto tra soggetti sovrani, consapevoli dei propri interessi e capaci di costruire stabilità invece di rincorrere paure.